2025年1月15日,2024年中国石油十大科技进展揭晓!

4、大型地质工程一体化压裂软件,实现国产化替代与工业化应用 5、首套移动式井场岩样“核磁-激光-CT”一体化集成测量装备研发成功 6、3000米oSeis海洋节点仪器支撑超深水油气勘探 7、全油气系统地质理论创新推动准噶尔风城组源内规模储量发现 10、1兆瓦井下大功率电加热蒸汽干度提升技术助力深层稠油高效开采 本文来看看其中茂金属催化剂、尼龙66、POE技术的2024年具体进展:

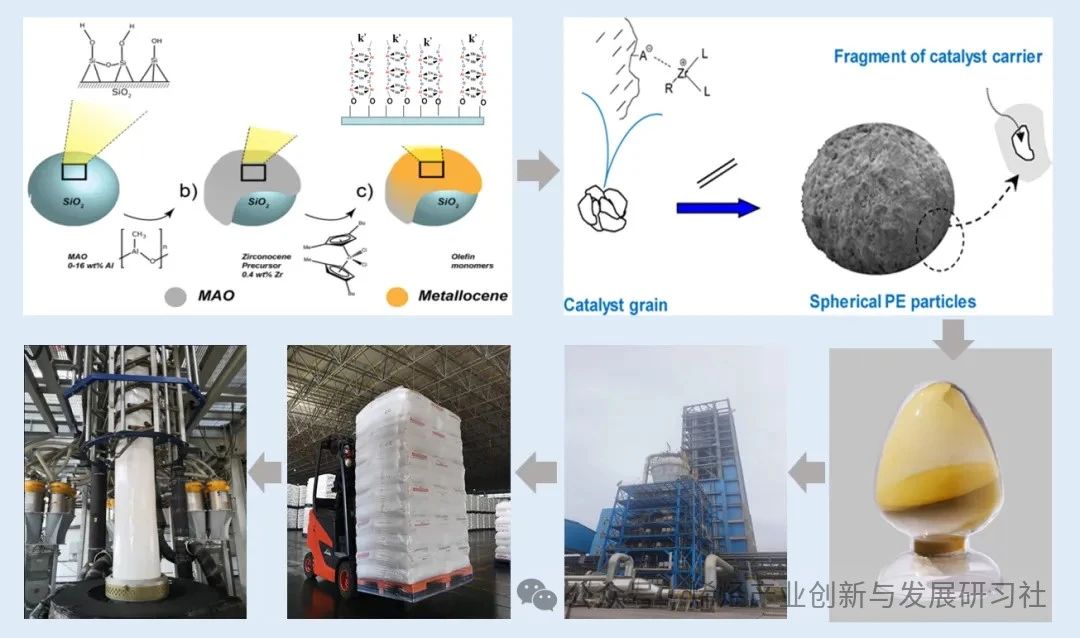

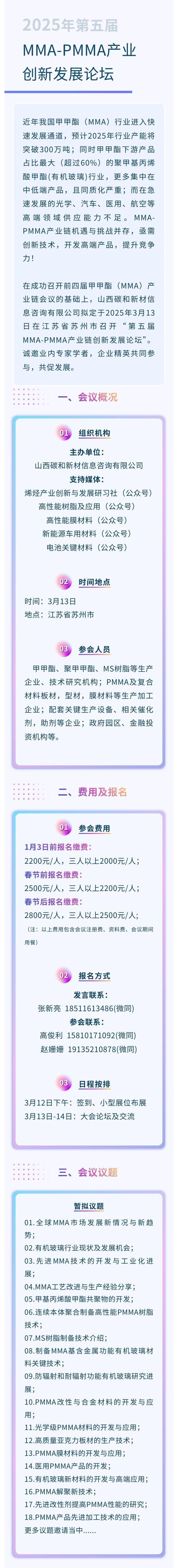

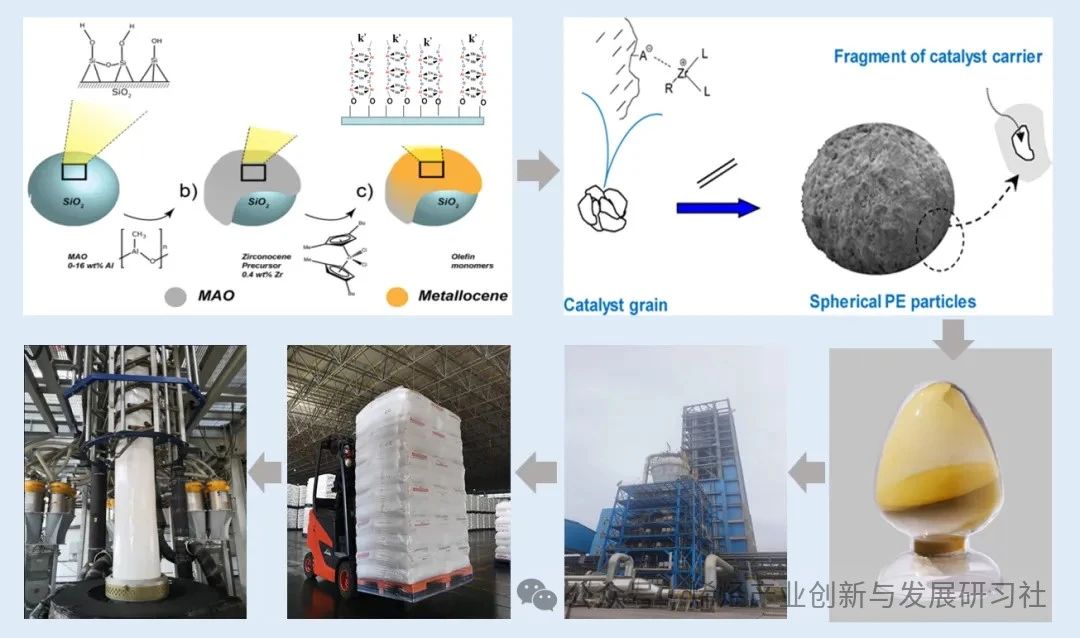

中国石油聚焦茂金属催化剂结构设计和性能调控等关键科学问题和技术难题,自主攻关开发高效茂金属聚乙烯催化剂,生产mPE产品超万吨,抢占茂金属聚烯烃科技竞争和未来发展制高点。

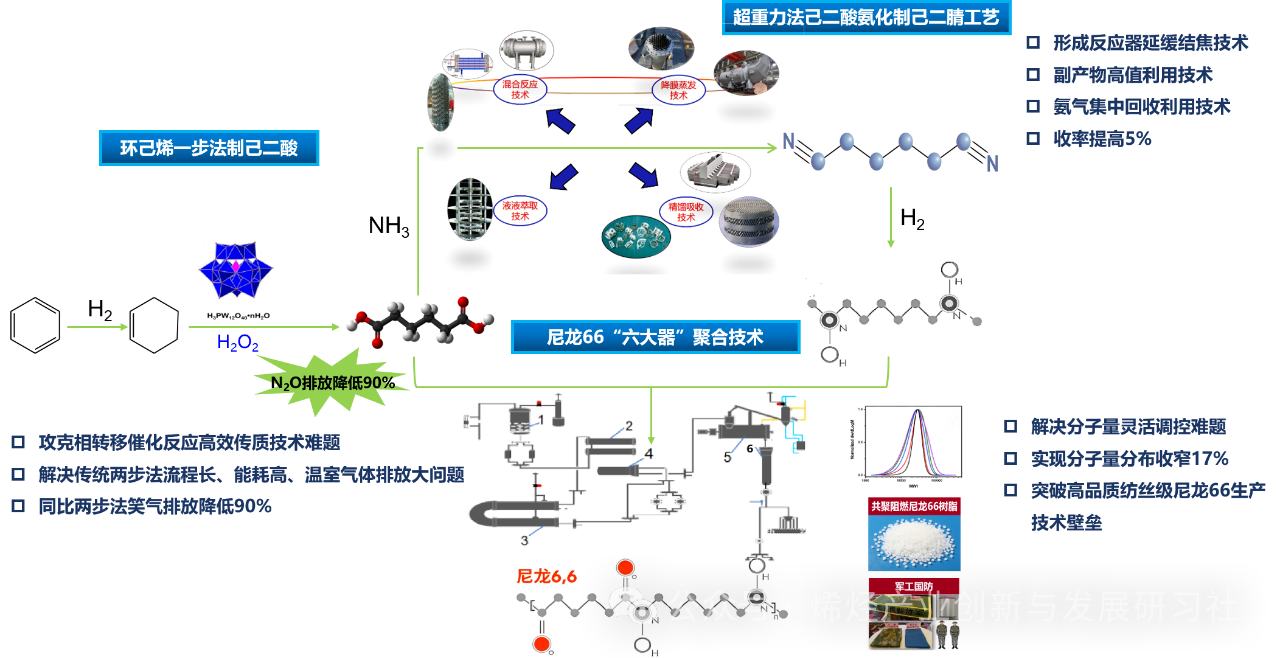

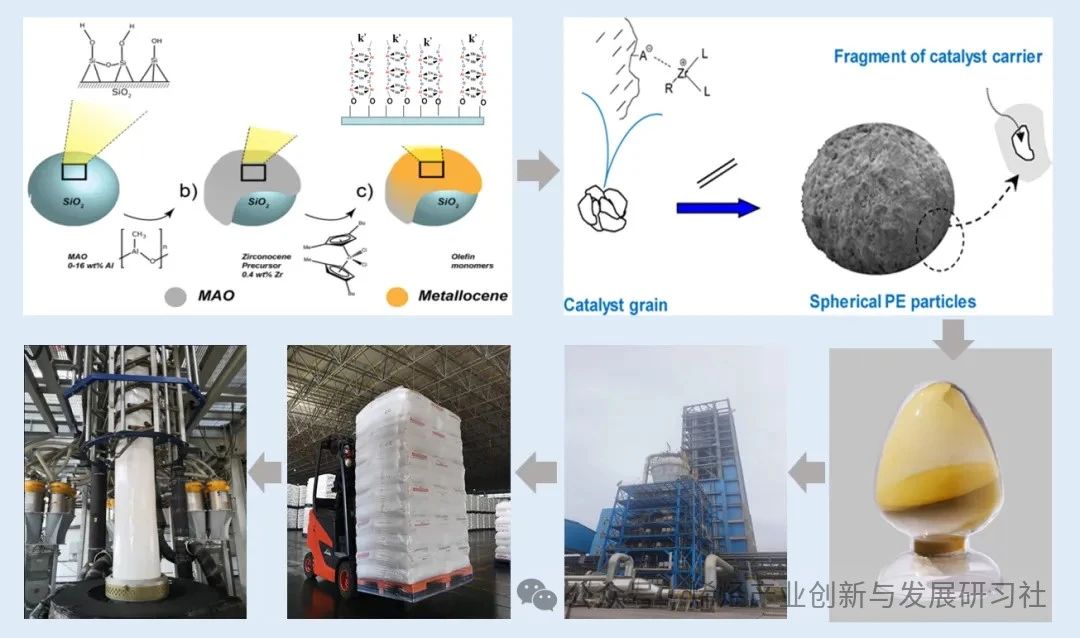

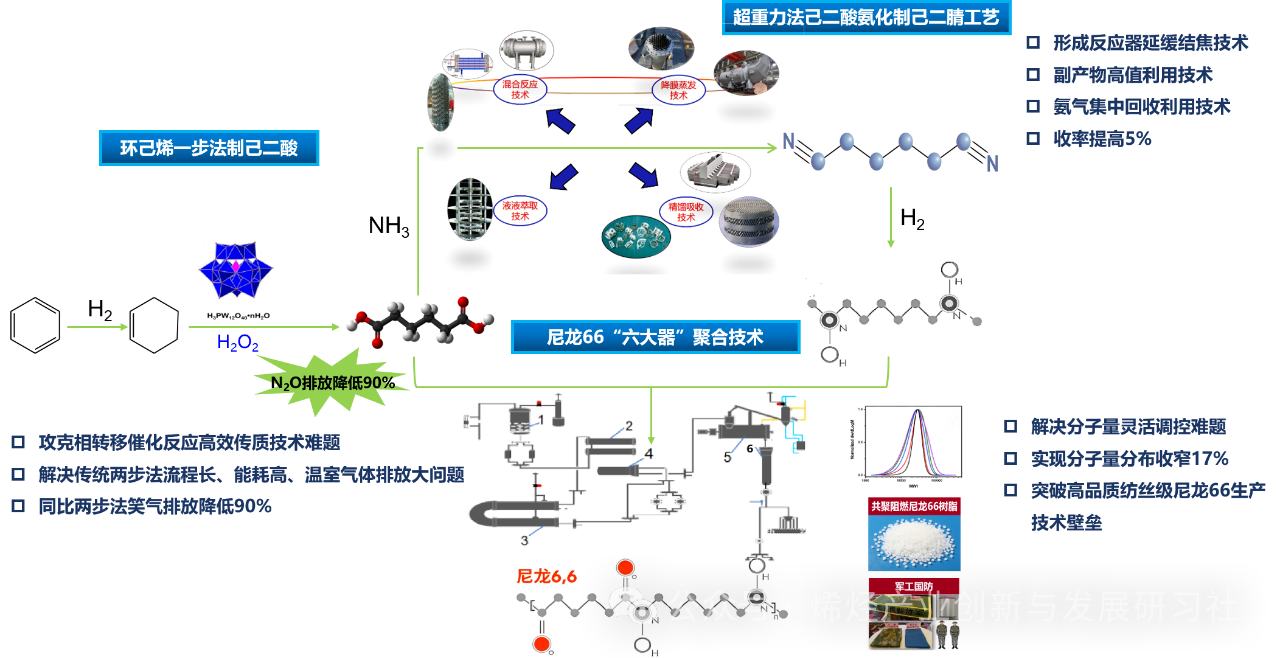

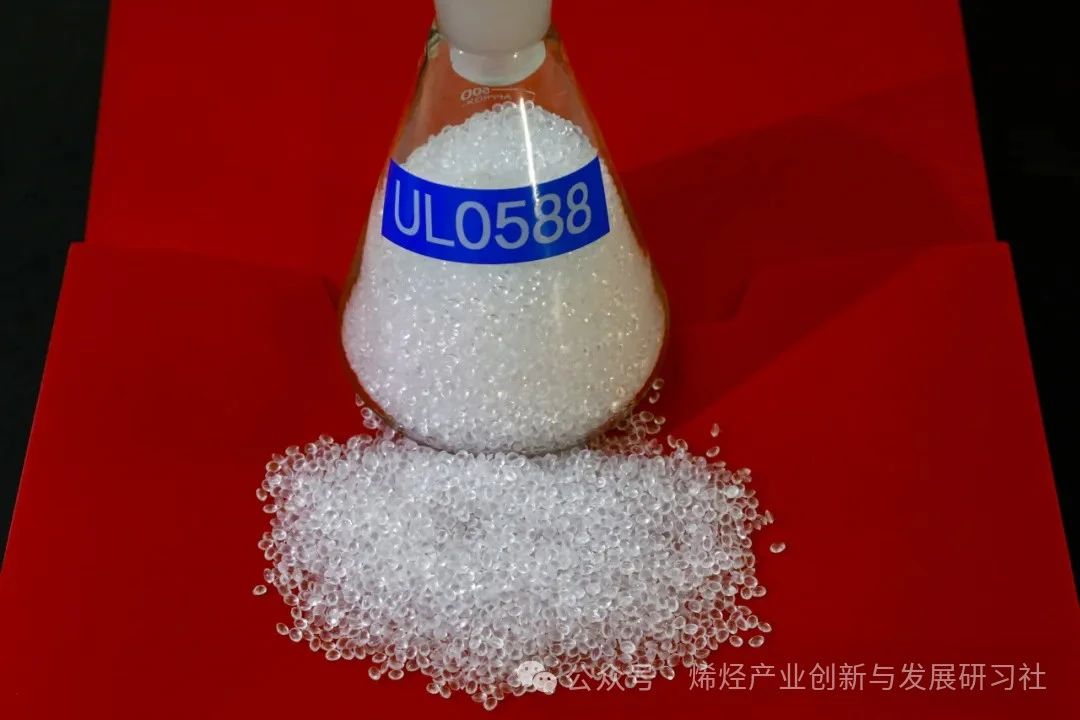

茂金属聚乙烯(mPE)通常指在茂金属催化体系作用下,由乙烯与α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等)聚合的共聚物,是最早实现工业化生产的茂金属聚烯烃,也是目前产量最大、应用进展最快的茂金属聚合物产品。mPE产品我国目前主要依赖进口,据数据显示,2022年我国茂金属聚乙烯(mPE)消费量约240.5万吨,国产仅占约12.7%,自主成套技术开发迫在眉睫,进口替代市场广阔。 2017年,攻关团队依托自主茂金属聚乙烯催化剂研发成果,历经4年潜心研究,发明了高活性双核茂金属催化体系,建立了基于自主催化剂特性建立了反应模型,开发出支链长度及含量可控的茂金属聚乙烯生产技术,形成了“6万吨/年茂金属气相法聚乙烯装置工艺设计包”,在2022年实现了2个系列6个牌号产品的稳定生产,并在兰州石化30万吨/年全密度聚乙烯装置上实现首次工业生产,并实现茂系向铬系在线转产一次成功,创造了国内生产规模最大装置生产茂金属聚乙烯的记录。 该技术有效利用兰州石化已停产装置的部分设备,完成适用于自主茂金属催化剂的全流程设计,将原6万吨/年线型低密度聚乙烯装置改造为6万吨/年茂金属气相法聚乙烯装置,形成自主聚合工艺技术,完成了茂金属催化剂PME-18工业应用试验。 2024年1月,中国石油石油化工研究院自主开发的茂金属催化剂中试装置百公斤制备单元工艺流程成功打通,完成茂金属催化剂PME-18的百公斤级放大制备,标志着中国石油在茂金属催化剂领域取得重大技术突破。 2024年11月26日,记者从中国石油石油化工研究院获悉,中国石油自主研发的茂金属催化剂PME-18圆满完成长周期工业应用,在兰州石化30万吨/年全密度聚乙烯装置稳定运行超过190个小时,累计生产茂金属聚乙烯薄膜专用料mPE1018产品近7200吨,产品合格率达100%。这标志着茂金属催化剂PME-18可实现批量生产,将有力推动中国石油高端聚烯烃业务高质量发展。 尼龙66关键单体及高品质服用纤维尼龙66生产技术长期被国外垄断,极大影响产业链自主可控性,制约我国重点工业等领域高质量发展。针对急需轻质、耐磨、阻燃尼龙66的需求,中国石油自主开发以苯为单一原料的尼龙66成套技术,发挥苯资源优势,打造自主可控的产业链,为重点领域工业发展安全提供保障。

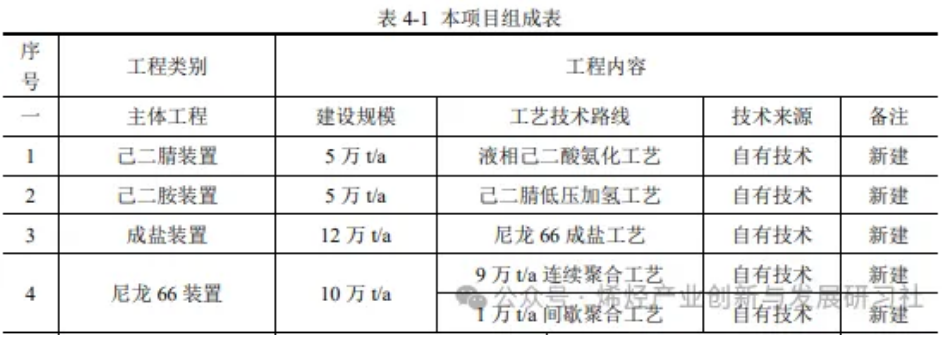

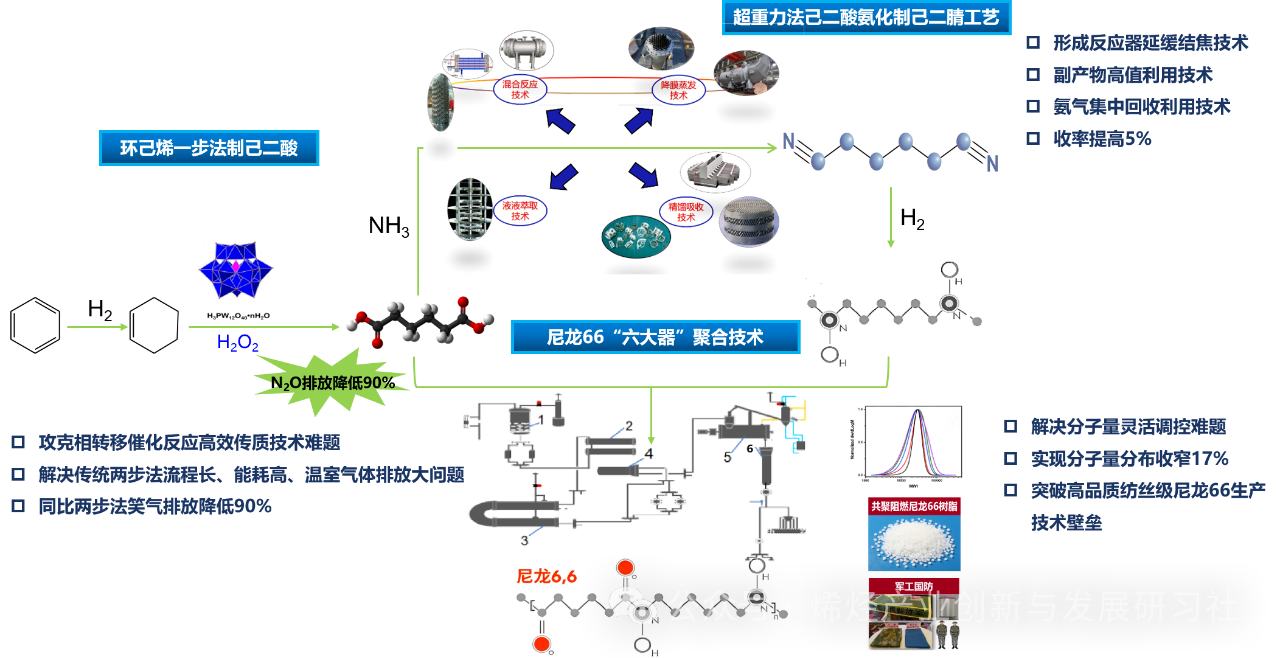

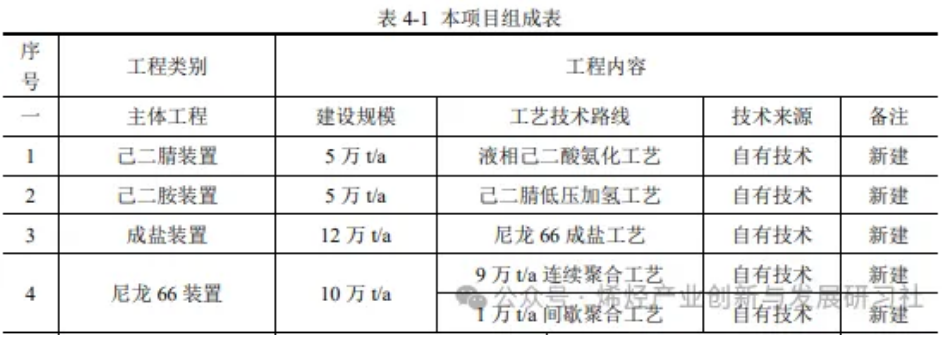

2024年11月5日,由辽阳石化项目承建的辽阳石化公司10万吨/年尼龙66项目尼龙66装置楼主体封顶,标志着该项目土建施工任务圆满收官。这套尼龙66项目,依托辽阳石化现有己二酸生产线,自主开发了包括己二腈、己二胺和尼龙66等装置在内的成套工艺技术,补齐了从苯到尼龙66的产业链条,减少了己二腈等产品对国外的依赖,形成了自主一体化发展。 建设地点:辽阳市宏伟区辽阳石化分公司尼龙运行部现有厂区内 生产装置:本项目主要生产装置包括 5 万 t/a 己二腈装置、5 万 t/a 己二胺装置、12 万 t/a 成盐装置和 10 万吨/年尼龙 66 装置,主要原料为企业自产的己二酸和外购的液氨,最终产品为尼龙 66 切片,最终形成己二酸-己二腈-己二胺-尼龙 66 的完整产业链。 主要工艺及技术:主要产品工艺技术如下表所示,可以看到均为公司自有技术。

中国石油在国内首次成功开发出气相法聚烯烃弹性体(POE)生产技术,突破高含量低碳α-烯烃共聚、催化剂体系、热力学平衡重构等多个瓶颈难题,开辟较溶液法流程更短、成本更低、可推广性更强的气相法新路线,有力保障我国新能源用关键材料自主可控。

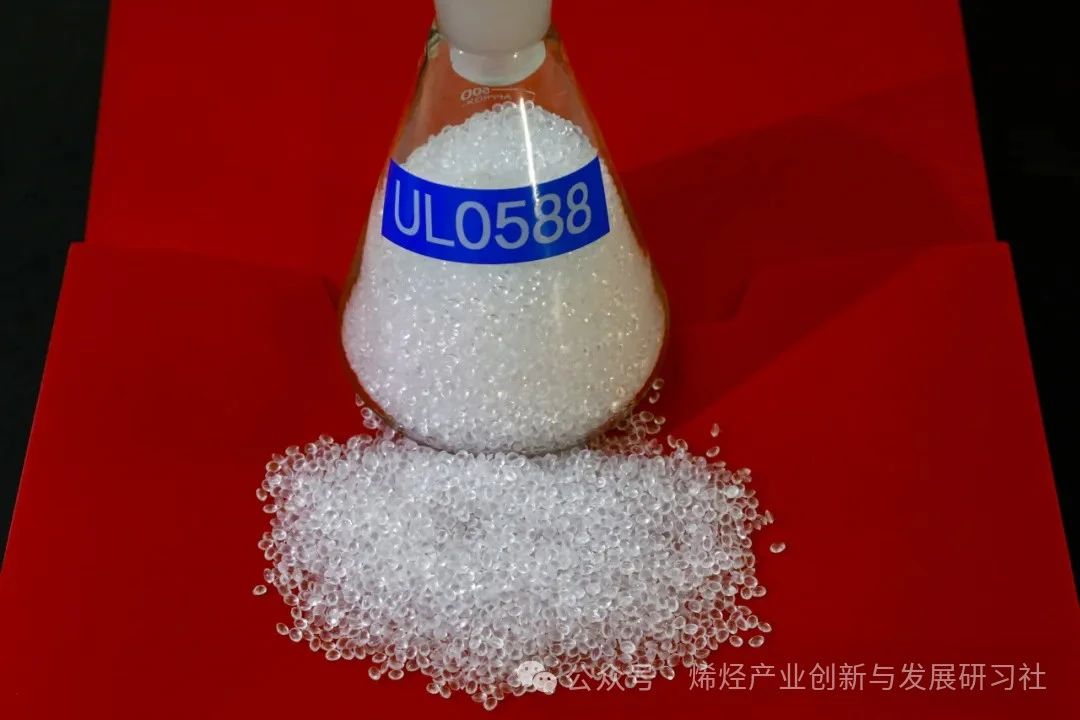

2024年,独山子石化聚烯烃二部在国内首次成功开发出气相法聚烯烃弹性体(POE)生产技术,突破高含量低碳α-烯烃共聚、催化剂体系、热力学平衡重构等瓶颈,开辟较溶液法流程更短、成本更低、可推广性更强的气相法新路线,有力保障我国新能源用关键材料自主可控。

2024年,聚烯烃二部实现POE当年试产一次成功、当年扩量生产超一万吨,保持生产平稳,并实现长周期生产。 2025年伊始,在公司的大力支持下,聚烯烃二部积极对现有装置进行转型升级,优化产业结构层次,构建完整的POE新材料产业体系,力争全年实现扩量生产5万吨的目标,保障中国石油在化工新材料领域的竞争优势,促进高质量发展。

文章来源: 中国石油报、独山子在线官微、网络、烯烃产业创新与发展研习社编辑整理