硅碳负极的那些事儿!

随着全球电动汽车、可穿戴设备、智能手机以及低空经济等市场的迅猛发展,锂离子电池作为能源存储的核心技术,正面临着更高能量密度、更长续航、更快充电等多重需求。作为提升电池性能的关键材料之一,硅碳负极凭借其显著的优势,正逐渐成为锂电池行业的“新宠”。

硅碳负极材料是指将硅材料与不同结构的碳材料掺杂,以此提高负极材料的容量和电化学性能的材料。

硅碳负极材料是一种有前途的锂离子电池负极材料,具有高能量密度、高功率密度和长循环寿命等优点,因此受到了广泛的关注和研究。

对于理想的硅碳负极材料应具备以下几个特点:

(1) 高能量密度锂电池:硅碳负极材料因其高能量密度特性,被广泛应用于需要长续航时间的电子设备,如高端智能手机、笔记本电脑和便携式电源。

(2)电动车插电式混合动力电池:在电动汽车和插电式混合动力汽车中,硅碳负极材料可以帮助提高电池的能量密度,从而增加车辆的续航里程,是新能源汽车电池技术的重要发展方向。

(3) 储能系统:对于电网调节和可再生能源存储等储能应用,硅碳负极材料能够提供更高的能量存储效率,帮助提高系统的经济效益。

(4)航空航天和军事领域:在航空航天和军事领域,对电池的能量密度和稳定性有极高的要求,硅碳负极材料可以满足这些特殊应用的需求。

硅碳负极材料的应用前景非常广泛,涵盖了从电动汽车到消费电子、储能、电动工具、可穿戴设备等多个行业。但硅碳负极目前仍处于快速发展阶段,量产工艺尚未完全成熟,且基于CVD法的大容量设备仍面临量产的技术挑战;后续多孔碳环节,树脂类、生物质类、焦类都在加快迭代和优化,以推动整体技术进步。

1. 化学气相沉积法

在制备硅/碳复合材料时,以SiH4、纳米硅粉、SBA-15和硅藻土等硅单质和含硅化合物为硅源,碳或者有机物为碳源,以其中一种组分为基体,将另一组分均匀沉积在基体表面得到复合材料。用此法制备的复合材料,硅碳两组分间连接紧密、结合力强,充放电过程中活性物质不易脱落,具有优良的循环稳定性和更高的首次库伦效率,碳层均匀稳定、不易出现团聚现象;对于工业化来说,设备简单,复合材料杂质少,反应过程环境友好最有希望大规模生产,而备受科学工作者的青睐。

2. 溶胶凝胶法

液态复合的方法可以很好的改善材料在复合过程中的分散问题,溶胶凝胶法 制备的硅/碳复合材料中硅材料能够实现均匀分散,而且制备的复合材料保持了较高的可逆比容量、循环性能。但是,碳凝胶较其它碳材料稳定性能差,在循环过程中碳壳会产生裂痕并逐渐扩大,导致负极结构破裂 ,降低使用性能;且凝胶中氧含量过高会生成较多不导电的SiO,导致负极材料循环性能降低 ,所以含氧量是决定何种凝胶作为基体的重要参考条件。

3. 高温热解法

高温热解法是目前制备硅/碳复合材料最常用的方法,工艺简单容易操作,只需将原料置于惰性气氛下高温裂解即可,而且易重复,在热解过程中有机物经裂解得到无定型碳,这种碳的空隙结构一般都比较发达,能更好的缓解硅在充放电过程中的体积变化。

4. 机械球磨法

机械球磨法制备的复合材料颗粒粒度小、各组分分布均匀,而且机械球磨法制备硅/碳复合材料具有工艺简单、成本低、效率高,以及适合工业生产等优势;由于该法是两种反应物质在机械力的作用下混合,所以一直没有有效解决颗粒的团聚现象,再者,大多数制备过程还要联合高温热解也是制约机械球磨法实际应用的主要原因。

5. 水热合成法

一般采用小分子有机物为碳源,将其与硅粉在溶液中超声分散均匀后,在密封的高压反应釜中进行水热反应,再在高温下碳化即制得硅/碳复合材料。水热合成法的操作简便,产物纯度高,分散性好、粒度易控制;但是该法耗能高、产量低,不适合批量生产。

6. 静电电纺

静电电纺技术是指聚合物溶液(或熔体)在高压静电电场的作用下形成纤维的过程,可以制得直径为几十到几百纳米、比表面积大的纤维。

硅碳负极的制备工艺以嵌入法为主流。按硅和碳的复合方式划分,硅碳负极主要分为三种,即包覆型、嵌入型、复合型。由于嵌入型硅碳材料生产工艺和石墨负极工艺较为类似,是最先实现商业化的硅碳负极,但是嵌入型硅碳负极也存在一定缺点,例如硅含量相对较低,能量密度提升幅度较石墨负极不甚明显。

硅碳负极生产工艺核心难点在于纳米硅粉制备。目前硅碳负极生产工艺中,碳材料复合和烧结等步骤技术已较为成熟。考虑到纳米硅具有较高的表面能,极易团聚形成微米级颗粒,导致硅碳负极循环稳定性及首次效率下滑,硅碳负极生产的核心难点在于纳米硅粉的制备。目前纳米硅粉的制备方法主要有三种,机械研磨法,化学气相沉积(CVD)法和等离子蒸发冷凝法(PVD)。

硅碳负极制备下一代硅烷脱氢技术(CVD)技术有待提升。该技术以SiH4为硅源,通过 CVD 方法在石墨表面和内部空隙沉积无定型硅,再以 C2H2 为碳源,用 CVD 方法在颗粒表面包覆碳层,制备出碳包覆硅纳米层嵌入石墨的复合材料。

当前阶段硅基负极产品中,以硅氧为主(二代硅氧,大部分出货至海外),本质原因是贝特瑞、杉杉为代表的氧化亚硅产品成熟度较高。硅氧负极需要提升的点在于首效和能量密度。

从中长期提升能量密度的角度出发,材料厂商倾向于发展硅碳负极,尤其是气相沉积法下的硅碳路线。本质上是打开能量密度上限、 控制膨胀率、提升循环寿命。现有硅碳负极是用传统研磨法生产。研磨法下硅颗粒尺寸较大(通常在100nm以上),膨胀问题难以 解决。CVD法通过将硅纳米颗粒沉积在碳基体表面形成复合材料,基于其产品组分均匀、结构致密,CVD法生成的复合材料膨胀率 更低,对应循环性能得到显著提升,可以更好的发挥硅碳负极高容量的性能优势,待产品成熟,规模化降本后有望大批量应用。

从材料厂的选择验证,头部材料企业倾向于采用CVD法硅碳负极。

2023年上半年,关于硅负极是走硅氧路线还是硅碳路线,市场上还存在争论,但到2024年初,市场已经达成了普遍的共识,硅碳负极是更有可能产业化落地的技术路线。

针对这个问题,市场推出了预镁和预锂的产品来解决首效低的问题,这样的做法虽然能提升首效,但却在降低成本的问题上遇到了瓶颈。直到看到G14硅碳负极数据,市场基本就达成了一致的意见,沉积硅碳负极是更有机会冲出重围的技术方案。

目前国内 CVD 硅碳行业百花齐放,可以送 A 样的厂商有20+家,但能够实现量产的主要是在消费电子的电池中添加一定比例的硅碳负极,

在电动工具和新能源汽车领域尚未大批量应用,真正在车上有应用的仅G14一家,但他们的产能也非常有限。我们认为判断一家硅碳负极厂商能够脱颖而出的主要是看以下四个方面

1、 CVD 设备的自主能力

沉积设备放大是降低成本、提升批次稳定性和大批量稳定交付的必要保障,目前主流的硅碳负极生产是用流化床工艺,但流化床设备的放大存在两大挑战:

1)硅烷是危险气体,放大后的安全控制问题;

2)从几十公斤到几百公斤,设备放大数倍到数十倍,硅和碳沉积的均匀性问题;

2、碳骨架的研发能力

碳骨架是 CVD 硅碳锂电子的载体,多孔碳是具有不同孔结构的碳材料,具有高化学稳定性、高导电性、高比表面积和丰富可调的多孔结构,在能源存储、转换、催化、吸附分离等领域应用广泛。

碳骨架是抑制硅膨胀,影响锂离子嵌入脱出的关键材料,也是 CVD 硅碳能够做好的核心要素。如何形成稳定大小的碳孔径,分布是否均匀,能否批量稳定生产,原材料成本上是否有优势,以及材料本身与设备的适配度等,都会影响最终产品的结果,各家企业初期在这方面都比较薄弱,也是最需要补课的地方。

3、下游客户的送样和绑定

电池材料测试是一个复杂且漫长的过程, A 样、 B 样、 C 样,还需跑循环和冬夏标,往往需要1年以上时间。对于下游电芯厂来说,新材料的导入前期在同类型产品性能要求下往往只绑定少数几家供应商;

4、供应链管理和生产管理能力

锂电行业下游是高度成本敏感型行业,企业的核心供应链管理和量产后生产管理能力非常重要。

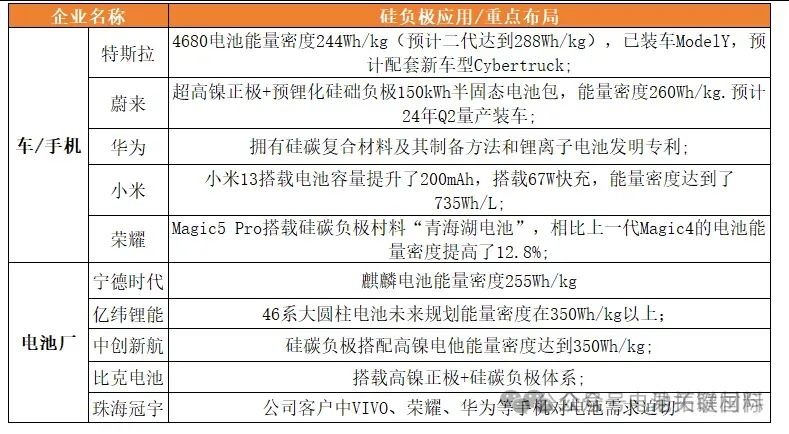

中高端厂商对硅碳产品重点布局

总的来说,硅氧负极的优势在于循环寿命好,但首效低,可以通过预锂化等技术提高首效。硅碳负极的优势在于首效高,但循环寿命低,可通过硅的纳米化,降低膨胀破碎风险,提高循环寿命。

硅碳负极虽然在一级市场上火热,但也面临着诸多挑战:

1、产业化的挑战

2、技术突破的挑战

3、行业竞争的挑战

从负极材料出货结构来看,人造石墨负极材料出货量占比达到82.5%,天然石墨负极材料出货量占比达到14.1%以硅基负极为代表的新型负极材料出货量增长明显,2023年出货量已接近6万吨,在整体负极材料中的出货量占比进一步提升至3.4%。随着新能源汽车市场快速发展,基于对锂电池的高能量密度、快充性能需求,锂电池负极材料正在加速向硅基负极渗透。

随着硅基负极逐渐接替石墨作为电池负极的重要材料,以及硅基负极材料在技术、成本方面的进一步突破,硅基负极逐步走向产业化的发展趋势。据预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达300亿元。

虽然硅碳负极技术在商业化过程中仍面临一些挑战,如生产成本和材料稳定性等问题,但随着科研投入的不断增加,行业各方的创新步伐也在加快。目前越来越多的企业和科研机构正积极攻克技术难题,提升材料性能,为未来锂电池技术的发展开辟更广阔的空间。

文章来源:南墅石墨矿、明裕创投、网络等公开信息由电池关键材料编辑整理